設定温度にならない、冷却に時間がかかる、運転音が大きくなった――そんな違和感を覚えたら、チラーの不調が始まっている可能性があります。チラーは、冷温水をつくって建物の空調や機器冷却に使う中心的な設備ですが、停止すると広範囲に影響が出るため、故障が起きる前の点検がとても重要です。

とくに、冷却が主目的の施設や装置では、チラーが止まると空調や機械運転がすべてストップしてしまい、生産や業務に直結する損害も出かねません。だからこそ、「明らかに壊れた」状態になる前に、小さな変化を見逃さず、早めに対応することが大切です。

音・温度・運転時間――ほんの少しの“いつもと違う”を察知できるかどうかが、設備全体の安定を守る分かれ道になります。

チラーの仕組みと、点検が必要な理由

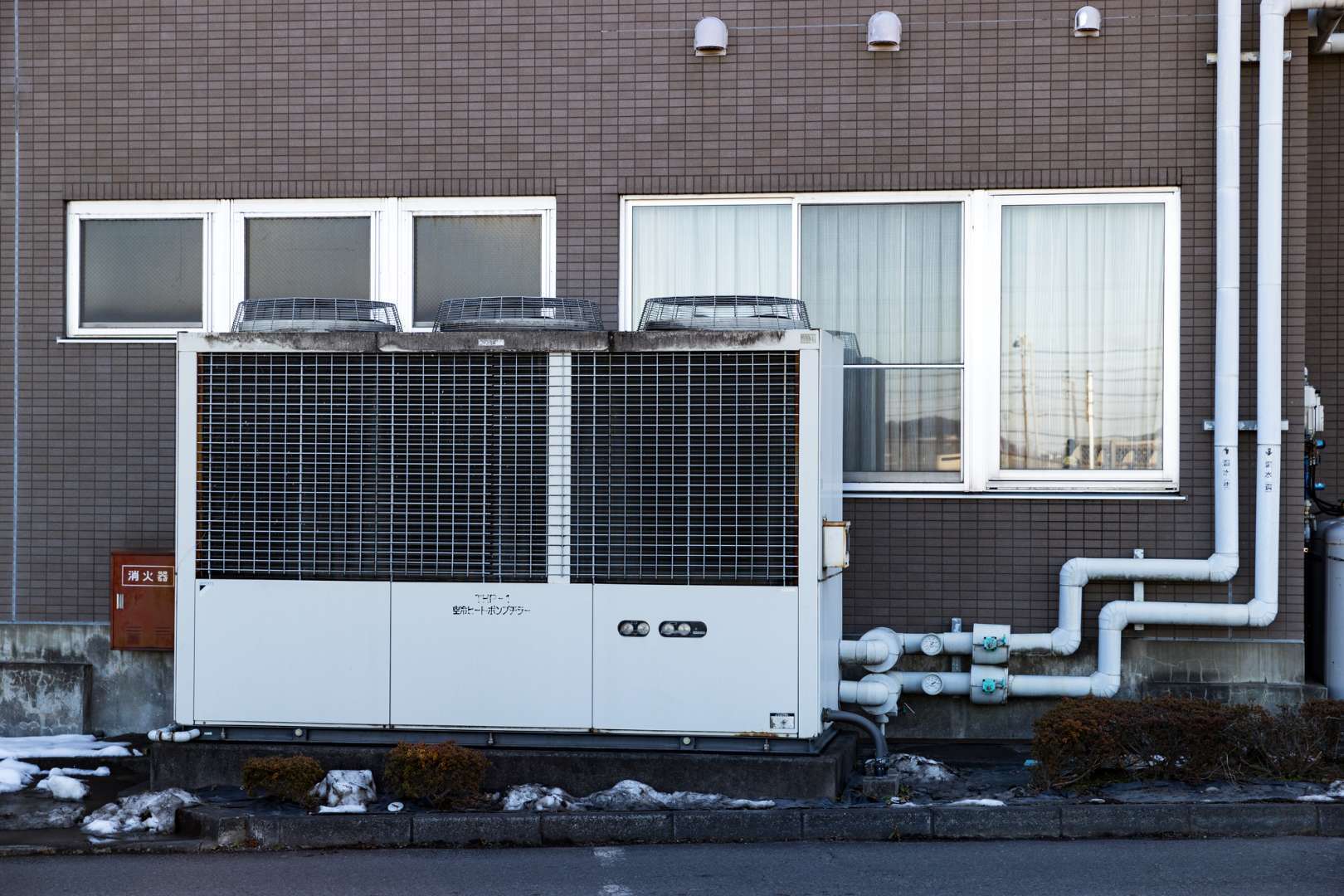

チラーは、水を冷やして循環させることで空調や機械を冷却する設備です。冷媒と呼ばれる液体を圧縮・膨張させることで熱を移動させ、その過程でつくられた冷水(あるいは温水)を建物や機器に供給します。いわば“冷房の心臓部”にあたる装置です。

チラーには圧縮機(コンプレッサー)、熱交換器、冷媒配管、冷却ファン、制御盤など、多くの部品が組み合わさっており、いずれかが劣化や故障を起こすと、全体の性能に大きく影響したり制御が正常に出来ず不具合が生じたりします。しかも、これらの部品は稼働中の状態を見ただけでは不具合に気づきにくく、エラーによる停止や異常な症状が出てから初めて問題に気づくことも少なくありません。

とくに圧縮機や熱交換器は、長期間の運転によって目に見えない形で経年劣化していきます。熱の移動効率が悪くなると、冷媒の流れが不安定になり、必要な冷水温度が保てなくなります。その結果、空調の効きが悪くなったり、設備全体の運転時間が長くなって電気代が増えたりといった様々な影響が出てきます。

また、チラーには安全装置が組み込まれており、異常な圧力や温度が続くと自動停止する仕組みがあります。これも「故障ではないが、性能が落ちている又は何かしらの部品に不具合が生じている」状態を放置した結果として起きる現象です。こうした背景から、チラーは“止まる前”に点検しておくべき代表的な設備といえます。

よくある不具合と点検で見つかる兆候

チラーの点検では、外観や運転状況を見るだけでなく、「実際にどこがどう劣化しているか」を丁寧に確認することが大切です。とくに多く見られるのが、圧縮機まわりの異音・発熱・起動不良といったトラブルです。これは、内部の摩耗や冷媒の不足、冷媒系統上の部品や電気部品の故障など多岐にわたる原因で発生します。

もうひとつ多いのが、冷媒漏れによる冷却能力の低下です。冷媒はチラーの命ともいえる存在で、わずかな漏れでも冷却効率が大きく落ち、最終的には冷水温度が下がらなくなります。点検では、配管まわりの油にじみや冷媒圧の異常値を見逃さないことが重要です。

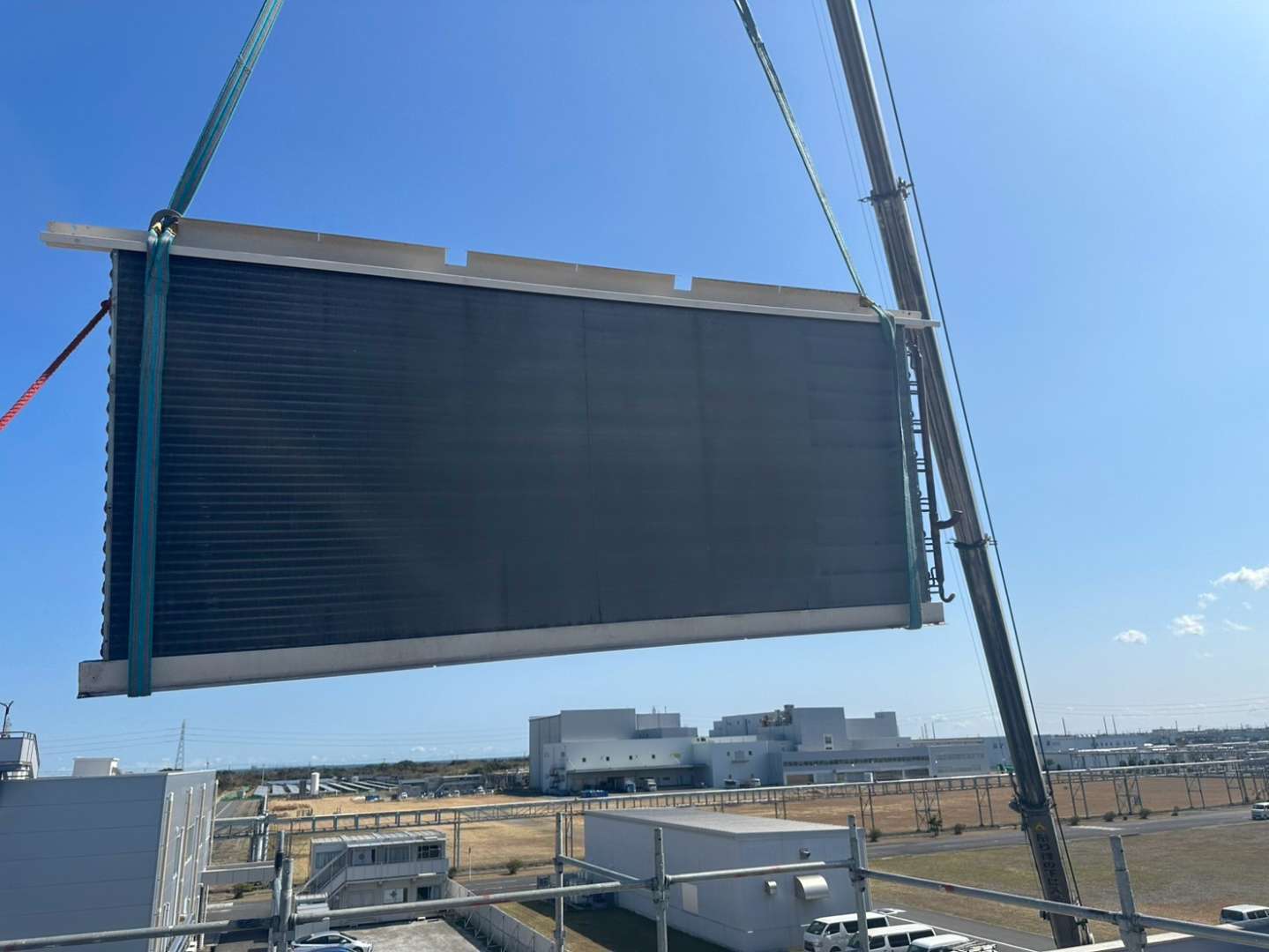

また、熱交換器の汚れやスケールの付着も性能低下の一因です。とくに水質の管理が不十分な場合、管内に付着物がたまり、熱の伝わりが悪くなって冷却効率が落ちます。これは目視ではわかりにくいため、温度差の測定や流水量の確認によって異常を推測します。

電気関係の異常も要注意です。制御盤内部で接点の緩みや絶縁劣化が起きていると、誤動作や起動エラーの原因になります。高温多湿な場所に設置されている場合は、とくに定期的な点検が必要です。

これらの兆候は、日常の運転中には気づかれにくく、点検を通じて初めて明らかになるケースが大半です。「問題が起きてから」ではなく、「兆しがあるうちに」見つけて対処する――それがチラー点検の最大の意義です。

点検項目と実施頻度の目安

チラーの安定運転を維持するためには、定期的な点検と状態記録が欠かせません。点検には日常点検と定期点検があり、それぞれ確認すべき項目や実施タイミングが異なります。故障が起きてからでは手遅れになりやすいため、あらかじめ決められたサイクルで点検を行うことが大切です。

まず、日常点検の目安は「1週間に1回」程度。運転音や振動、冷却水の温度、運転表示ランプの状態など、視覚・聴覚で異常がないかを確認します。冷却性能に関わる変化は、こうした些細な違和感から始まることが多いため、日々の確認が大きなトラブルの予防につながります。

一方、定期点検は「3か月~6か月に1回」程度の頻度が推奨されます。専門業者による圧縮機の絶縁測定、運転状態の確認、熱交換器の洗浄、電気系統のチェックなど、目に見えない部分を中心に点検します。このタイミングで異常が見つかれば、部品の交換や整備を前倒しで実施することができます。

さらに、年に1回程度は全体点検や整備計画の見直しも必要です。使用年数や運転時間が一定の基準を超えている機器は、性能劣化を見越して事前に更新計画を立てておくと安心です。

点検項目には、冷媒圧・冷却水の入口出口温度・吸排気圧力・モーターの電流・制御信号の反応など、測定機器を使って確認する項目も多くあります。これらを記録として残しておくことで、「いつから劣化が始まったか」「異常の傾向があるか」などが把握しやすくなります。

点検は“すること”そのものが目的ではなく、“変化を見逃さず対応する”ための手段です。適切なタイミングと内容を押さえて、計画的に進めていくことが、チラーの安定稼働と長寿命化を支える基本です。

定期点検と整備で防げるトラブル事例

点検を行っていれば防げたはずのトラブルは、現場では意外と多く発生しています。たとえば、冷媒漏れによる急な冷却不足。これは、運転中に突然チラーが止まり、施設全体の空調がダウンしたというケースにつながりました。実際には、数週間前から冷媒圧力の異常が数値に表れていたにもかかわらず、記録を確認する習慣がなかったため、発見が遅れてしまったのです。

また、圧縮機の異音を放置した結果、モーター焼損を起こした事例もあります。摩耗が進行していたにもかかわらず、音が少し変だと感じつつも稼働を続けていたため、最終的には高額な修理と数日間の停止を余儀なくされました。こうしたトラブルは、ほんの少しの早期対応で回避できたものです。

さらに、熱交換器内部のスケール詰まりにより、冷水が十分に冷えなくなった事例では、配管内の流量が約30%減少しており、冷却効率の低下だけでなく、他設備への影響も広がっていました。水質検査や定期洗浄を怠ったことが原因でしたが、定期点検で水質変化に気づいていれば、軽度の洗浄で済んでいた可能性が高いです。

このように、点検や整備を“していれば避けられた”トラブルは少なくありません。特にチラーのような高価で中心的な設備では、一度の停止や故障が他の機器や業務全体に波及するため、定期点検による予防はコスト面・安全面の両方から見ても非常に有効です。

“壊れてから直す”ではなく、“壊れる前に整える”という意識が、トラブルのない日常を支えていきます。

チラー点検を任せる際に確認すべきこと

チラーの点検や整備を業者に依頼する際は、対応できる機種や点検内容、実績などを事前に確認することが大切です。設備の状況に応じた点検計画を立て、過不足なく診断してくれるかどうかが、長期的な運用を左右します。

当社では、メーカー問わず各種チラーの点検・整備に対応しており、冷媒の診断から電気系統の確認、定期清掃や修理計画まで一括でご提案しています。

運転状態の確認だけでも承りますので、まずはお気軽にご相談ください!!

担当者:イシバシ

直通番号:080-7010-2059